Al amanecer, el techo de la casa había caído sobre las vigas de zapote. Las láminas de cartón no soportaron el peso de la arena. Nuestra casa estaba destruida. Los ojos de mi padre se llenaron de lágrimas. Sin tartamudear y con voz fuerte me dijo:

Busca una pala, !vamos a remover la arena!

Esa noche, habíamos sido sorprendidos por fuertes ruidos. Del cielo caían pequeñas piedras y mucha arena. Mi padre nos ordenó tomar unas tablas, cubrirlas con mantas y bajo de ellas, caminamos en la oscuridad para ir a resguardarnos a la casa de mi abuelo, que era más segura.

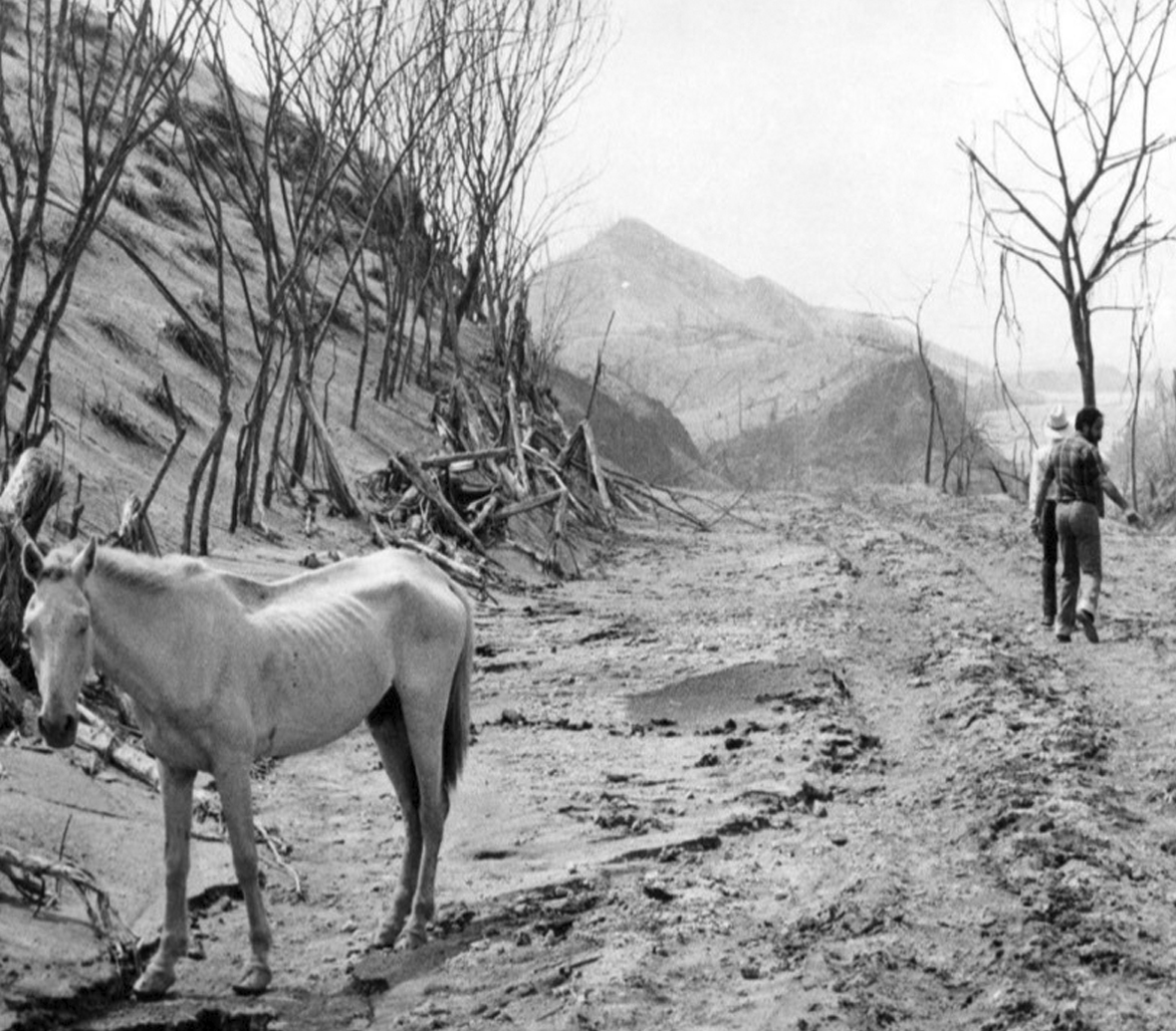

Había hecho erupción el volcán Chichonal, era el 28 de marzo de 1982. La casa donde vivía había perdido el techo y con la escasa luz del día los pastizales parecían un desierto. Las ramas de las plantas de cacao sucumbieron ante el peso de la arena. La cosecha de frijol estaba sepultada. Los recientes sembradíos de maíz y otros cultivos corrieron la misma suerte.

Había que mover la arena de la casa, ir a limpiar los pozos de agua para el consumo. Acercar las pocas vacas y caballos para alimentarlos con pasto que prácticamente desenterramos. Todos teníamos actividad.

Algunos vecinos decían que era el fin del mundo y llamaban al arrepentimiento, otros platicaban leyendas proféticas. Al paso de los días hubo una segunda erupción y en una de ellas el río se azolvó de piedra y arena.

Ante lo desconocido, el miedo nos invadía. Temblaba todos los días. Las noches eran más oscuras. Varias familias decidieron que había que refugiarse en la escuela primaria, que estaba a orillas de la carretera. Caminamos cuatro kilómetros, una de esas temerosas noches. Recuerdo que mi abuelo no quiso dejar a Capitán, su perro.

Dos días después, con algo de fe y valor, se decidió que regresáramos a nuestras casas. Continuamos trabajando con el propósito de recuperar algunas plantaciones. El polvo de la ceniza y arena nos cubrían el rostro que con el sudor del calor hacían insoportable las actividades. Usábamos pañuelos o simples jirones de tela para no sofocarnos. Eran días difíciles. Una mañana, nos sorprendieron brigadas del Ejército, que nos llevaron despensas. Sentimos seguridad. No estábamos solos.

Mi padre se dio cuenta que era imposible recuperar la mayoría de los cultivos. Estaban muy dañados. Comprendió que lo más importante era gastar nuestras fuerzas en lo más cercano a nuestra casa. Para entonces ya habían reconstruido el techo. Aún sin saberlo, planeó lo que sí podíamos controlar y abandonó lo que no podíamos.

Tomó una decisión. Nuevamente su fuerte voz sonó en mis oídos.

-Consigue ramas de árboles caídos, vamos a construir un gallinero.

Con mis dos hermanos menores conseguimos lo que mi padre ordenó. Se hizo una casita y cercamos un espacio con una separación para patos y pavos. Se juntaron los animales que eran de nuestro consumo, para poder reproducirlos.

Comíamos de las pocas plantas que se recuperaron y de las despensas que para entonces nos llevaba periódicamente el Ejército. No había becas con nombres rimbombantes, ni apoyo para ningún tipo de adulto, microcréditos o programas para sembrar árboles. Lo único que había eras tú y las circunstancias.

Recuerdo los productos enlatados, no eran parte de nuestro consumo común. Me sentía feliz cuando mi mamá me mandaba a destaparlos. Así conocí los chícharos, duraznos, piña en almíbar y la tradicional lechera. Las latas vacías nos servían para hacer juguetes y con mis hermanitos nos divertíamos en la arena.

En el campo, era difícil plantar, porque la arena que había cubierto el suelo no ayudaba a la germinación de las semillas. Sólo cultivos como yuca y plátano crecían con mucha facilidad. Parecía como si en una noche perdimos nuestras tierras.

Gracias a la oportuna decisión de mi padre y a los cuidados de mi madre, la parvada de gallinas creció, junto a patos y pavos. Comenzamos a viajar al poblado más cercano para venderlos. Siempre había compradores. Ahora sé, que aún en la crisis más compleja, alguien seguirá comprando, alguien tendrá dinero.

De unos árboles de tamarindo que sobrevivieron, mi mamá extraía la pulpa de la fruta y la hacía bolitas, que también vendíamos. Ahí estaba el cambio. El cambio estaba en nosotros. No había producción de cacao, pero teníamos ingresos de otros productos. Comenzamos a vender de casa en casa. Cuando la despensa dejó de llegar, mi familia como muchas otras ya podíamos sostener una vida austera, con trabajo, fe y esperanza.

El sentido de solidaridad entre las personas, el trabajo aún en la crisis, la posibilidad de adaptación, pero sobre todo el espíritu de unidad y la actitud propositiva que aprendí de esa época permanecen en mí como un legado de mis padres, vecinos y maestros.

Hoy han pasado 38 años de la erupción del Volcán Chichonal. Estoy muy lejos de mi tierra. Nuevamente el temor a lo desconocido recorre las calles, el hambre se avecina, la muerte se difunde en las redes, algunos dicen que nuestro mundo desaparece. Pareciera que una tormenta de arena golpea nuestras mentes.

Sin embargo, ¿para qué desperdiciar energía en esos pensamientos? Es un hecho que vamos a sobrevivir a la contingencia. Enfoquemos nuestras fuerzas a lo que sí podemos recuperar.

Es posible. Seguramente muy cerca de ti, a lo mejor en tu casa, en el amor de tu familia, en los recuerdos de tu infancia, en la naturalidad de tus talentos, en el estudio intencionado o en la observación diaria, encontrarás las respuestas para superar esta Crisis

Aún hay tiempo.

!Tomemos nuestra pala!

Vamos a remover la arena.

Nadie lo hará por ti ☝️

Pepe Cruz.